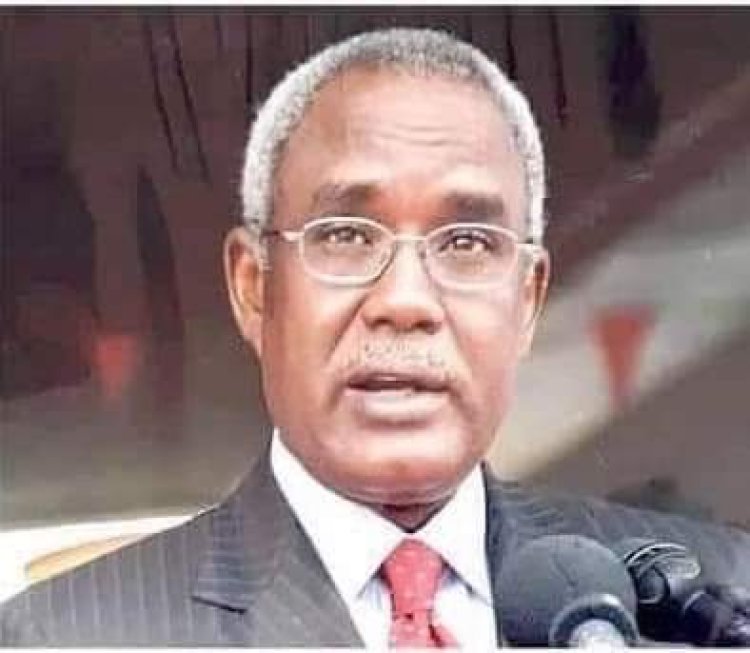

MARAFA HAMIDOU YAYA PARLE : « Le régime de Paul Biya plonge le Cameroun dans la barbarie et la sauvagerie »

Le silence du président Biya a fait dire à une ancienne ambassadrice des États-Unis au Cameroun : « Je suppose que Paul Biya attend que Marafa devienne aveugle ! C’est franchement une punition digne du Moyen Âge. Pas de l’Afrique moderne. »

Jeune Afrique : Pourquoi accepter de prendre la parole aujourd’hui ?

Marafa Hamidou Yaya : La situation de mon pays, le Cameroun, est trop grave pour que je reste silencieux. Il est de mon devoir de m’exprimer, quitte à ce que mon régime d’incarcération, déjà extrêmement strict, soit durci après la publication de cette interview. Il est probable que ce durcissement affectera mes codétenus. J’espère qu’ils me le pardonneront.

Quelles sont vos conditions de détention ?

Je perds la vue. Tous les spécialistes recommandent une « opération de la dernière chance » pour m’éviter de devenir totalement aveugle. Comme cette opération n’est possible qu’à l’étranger, j’ai adressé au président de la République plusieurs demandes d’autorisation d’évacuation médicale. Elles sont restées sans réponse. Il en va de même des appels humanitaires qui lui ont été adressés par des personnalités nationales et étrangères de premier rang, auxquelles je veux dire ici toute ma gratitude. Le silence du président Biya a fait dire à une ancienne ambassadrice des États-Unis au Cameroun : « Je suppose que Paul Biya attend que Marafa devienne aveugle ! C’est franchement une punition digne du Moyen Âge. Pas de l’Afrique moderne. »

Si cette évacuation n’a pas lieu rapidement, le seul remède sera inévitablement à terme de me retirer les globes oculaires. En effet, je souffre de violents maux de tête de plus en plus fréquents à cause de la pression oculaire. Ce handicap rend mes conditions d’incarcération au secrétariat d’État à la Défense [SED] encore plus difficiles qu’auparavant. Je ne bénéficie ni d’assistance ni d’aménagements. Dans mes demandes d’évacuation sanitaire, j’ai sollicité un placement en résidence surveillée, ce qui me permettrait de recevoir une aide pour les gestes du quotidien. Comme je l’ai indiqué, tout cela est resté sans réponse.

Avez-vous le sentiment d’être retenu en prison parce que vous représentez une force politique que certains souhaitent neutraliser ?

Sur les six condamnés dans ce dossier, combien sont aujourd’hui encore en prison ? Un seul, moi. Le dernier à avoir été libéré l’a été il y a quatre ans. Ceci alors que, contrairement à d’autres, j’ai été condamné pour une prétendue « complicité intellectuelle », sans le moindre signe de détournement ou d’enrichissement personnel. Mon maintien en détention et la torture que je subis, en particulier à travers le refus de soins, car il s’agit bien de torture en termes juridiques, ne peuvent donc avoir qu’un caractère politique. C’est pour cela que l’ONU demande ma libération immédiate depuis 2016, et que les États-Unis, avec d’autres pays, me placent sur leur liste de prisonniers politiques depuis de nombreuses années.

Mon cas n’est pas isolé. L’opération Épervier a donné lieu à des condamnations extrêmement lourdes, qui apparaissent aujourd’hui comme aléatoires, arbitraires, politiquement biaisées ou infondées. Sous ce régime, le recours à la torture est devenu systémique. Il en a fait une pratique d’État, dont a été victime en janvier 2014 Christiane Soppo, mon ancienne collaboratrice, assassinée à coups de machette. Dans une lettre ouverte de mars 2014, j’écrivais que « le martyre de Madame Soppo représent[ait] […] l’émergence d’une justice parallèle, extrajudiciaire, aux mains de groupes d’individus qui, en fonction de leurs intérêts, prononcent des sentences de mort secrètes exécutées par des hommes de sac et de corde ».

Si le pouvoir vous perçoit comme une menace, vous le paierez de votre liberté ou de votre vie.

Marafa Hamidou Yaya

C’est une pratique d’État dont a été victime en janvier 2023 votre confrère, le courageux journaliste Martinez Zogo, mort sous les sévices atroces de membres des services de renseignement. Ces déchaînements de violence ne sont pas des épisodes isolés mais s’inscrivent dans un système stable et institutionnalisé. Cette violence extrême n’est pas que délibérée. Elle est mise en scène, transformée en spectacle. Il était très facile pour ses tortionnaires de faire disparaître le corps de Martinez Zogo. Ils ont fait en sorte qu’il soit retrouvé. C’est la même logique, bien sûr poussée beaucoup moins loin, qui explique le caractère public de l’acharnement que je subis. Le message à nos compatriotes est clair. Si le pouvoir vous perçoit comme une menace, vous le paierez de votre liberté ou de votre vie.

Lorsque j’étais enfant, notre hymne national, changé depuis, célébrait la sortie du Cameroun de la « barbarie » et de la « sauvagerie » passées. Bien sûr, dans le contexte colonial, c’était une référence à la prétendue arriération de notre peuple. Mais aujourd’hui, pour de bon, le régime nous plonge dans une barbarie et une sauvagerie véritables, maniées avec calcul comme des vecteurs d’oppression.

S’il vous était donné de revenir en arrière, auriez-vous accordé votre confiance en la justice camerounaise ?

Je m’attendais à mon arrestation. De hauts responsables du régime m’avaient suggéré de m’exiler. Mais j’ai suivi mon cœur. J’ai choisi de me présenter devant la justice de mon pays. Mes compatriotes n’auraient pas compris que je ne le fasse pas. On ne peut pas exercer des responsabilités publiques, en tout cas avec la conviction sincère et le sens du devoir qui m’ont toujours animés, et choisir la fuite. Ai-je eu tort ? Si les sacrifices ont été nombreux et pénibles, ma plus grande douleur est de n’avoir pas pu assister Jeannette, ma femme, dans les derniers temps de sa maladie, dont elle est morte en 2017 en France. J’en avais demandé l’autorisation. Elle m’a été refusée.

Avez-vous le sentiment d’avoir été trahi par le président Paul Biya ?

Non, pas personnellement, car nous n’avions aucun pacte. Il ne m’avait jamais assuré de son appui ou de son amitié, et je ne lui avais jamais demandé de le faire. Je reste honoré des importantes responsabilités qu’il m’a confiées, car elles m’ont permis d’œuvrer au bien du pays, à ma mesure et malgré les nombreuses résistances auxquelles j’ai fait face. Si trahison il y a, ce n’est pas vis-à-vis de moi, mais envers notre Constitution, qui fait du président de la République le garant de l’indépendance de la justice. Or, ainsi que l’illustrent mon cas personnel et de multiples scandales récents, la justice est instrumentalisée au vu et au su de tous. Le peuple camerounais est le témoin désabusé et inquiet de cette dérive. Je pense au philosophe Pascal : ne pouvant fortifier la justice, le président a justifié la force.

Avez-vous toujours foi en l’avenir du Cameroun ?

Comme tous mes compatriotes, je suis très inquiet du déclassement progressif du pays. Depuis des années, le pouvoir compromet notre avenir commun de deux manières : en ne faisant pas les bons choix, et en faisant les pires choix à leur place. Les bons choix, ce serait d’investir dans les infrastructures de transport et d’énergie efficaces, de construire des écoles et des hôpitaux, de diversifier l’économie. Les mauvais choix, ce sont ces infrastructures obsolètes avant d’être achevées, c’est de construire à prix d’or de nouveaux stades de football, des hôtels qui restent vides, jusqu’à importer du gazon pour la Coupe d’Afrique.

Entendons-nous : en bon Camerounais, je suis passionné de football et j’ai vu l’accueil de la Coupe d’Afrique des nations comme une magnifique fête collective. Mais dépenser 1 500 milliards pour un événement de quelques semaines, le pays ne peut pas se le permettre. Dans un contexte où les professeurs sont en grève faute d’être payés et où les femmes accouchent à la porte des hôpitaux, c’est une décision catastrophique. La fête aurait pu avoir lieu pour un coût très inférieur si le « bon choix » avait été fait : organiser, comme je le proposais dans une lettre ouverte en 2015, la CAN en coopération avec nos voisins, le Nigeria et le Tchad.

Quelles sont les conséquences de ces « mauvais choix » ?

Le résultat, c’est que si l’on se compare avec la Côte d’Ivoire, nous sommes en chute libre. Entre 2011 et 2022, l’écart de PIB entre les deux pays s’est creusé de près de 20 milliards de dollars en défaveur du Cameroun. Aujourd’hui, le pouvoir d’achat moyen des Ivoiriens est supérieur de 40 % à celui des Camerounais. Ce qui rend le marasme d’autant plus insupportable, c’est bien qu’il correspond à une chute, à une régression. Récemment, face à un auditoire de citoyens se plaignant légitimement de l’état des routes, une ministre demandait avec une arrogance extrême : « Il y avait quoi avant ? » Les Camerounais lui ont répondu par des dizaines de vidéos sur les réseaux sociaux, vues des centaines de milliers de fois…

Avant, il y avait une compagnie aérienne nationale desservant le pays, l’Afrique et l’Europe, il y avait une compagnie publique de transport maritime comptant de nombreux navires, une raffinerie, une société de transport urbain qui permettait de prendre le bus pour 25 francs CFA… Le Camerounais attend aujourd’hui trois choses de Paul Biya. Que son niveau de vie s’améliore. Que sa sécurité quotidienne soit assurée car, en ville comme au village, l’insécurité règne. Que soit mis un terme au conflit armé en région anglophone avec son solde sanglant en termes de vies humaines, y compris celles de nos valeureux soldats, et que cesse le chaos dans le nord du pays, où les morts et les déplacements de populations victimes de Boko Haram sont passées sous silence.

Paul Biya a-t-il encore les moyens de retourner cette situation ?

Oui et non. Non, parce que le marasme est trop général et que le système que le président a mis en place, et dont héritera son successeur, rend tout changement de fond impossible. Oui, car c’est toujours lui qui dirige notre pays et qui est responsable de ses destinées. Oui, encore une fois, car il est en capacité de prendre la seule mesure qui, dans les circonstances actuelles, serait salvatrice : redonner la parole au peuple ! Les prochaines élections, qu’il s’agisse des législatives ou de la présidentielle, ne suffiront pas à remettre le pays sur la bonne voie, et ce quels qu’en soient les vainqueurs.

Ce qu’il faut au pays, et ce à quoi j’appelle, c’est l’organisation d’une sorte de Commission Vérité, Réconciliation et Refondation. La dimension « Vérité et Réconciliation » évoque bien sûr ce qu’a fait l’Afrique du Sud pour exposer au grand jour les crimes du régime d’apartheid. La même démarche est nécessaire au Cameroun, où le caractère systémique des crimes et scandales d’État que j’évoquais plus haut est tel que certains n’ont même pas conscience de leur responsabilité. Je pense en particulier à certains juges et à certains policiers, instrumentalisés par le régime.

À quoi pourrait aboutir ce grand déballage ?

Cette honnêteté radicale sera une première étape permettant de réconcilier le pays avec lui-même, c’est-à-dire de recréer des liens de confiance entre les citoyens et nos institutions, mais aussi entre les citoyens eux-mêmes. C’est la société de confiance que j’appelle de mes vœux. C’est sur cette base, et seulement sur elle, que la commission pourra ensuite mener la « refondation » qui nous permettra de sortir du marasme. Car l’adhésion de tous sera nécessaire pour définir les paramètres essentiels de notre futur vivre-ensemble.

Dans le système actuel, le chef de l’État au Cameroun a plus de pouvoir que du temps du parti unique.

Marafa Hamidou Yaya

Je pense notamment aux réformes qui devront porter sur la structuration de notre vie politique : dans le système actuel, le chef de l’État au Cameroun a plus de pouvoir que du temps du parti unique. Il faut que le Parlement ait un poids véritable, que la justice ait une indépendance réelle, qu’il y ait une égalité de représentation entre les populations et les territoires, au premier rang anglophones, et que la lutte contre la corruption soit menée de manière sincère et efficace.

Les coups d’États se multiplient et se banalisent en Afrique. Pensez-vous qu’il faille en craindre un au Cameroun ?

Il y a eu sept coups d’État ces trois dernières années en Afrique. L’adhésion au modèle démocratique recule de manière radicale. Aujourd’hui, selon une étude, 53 % des Africains pourraient soutenir un coup d’État dès lors qu’ils estiment leurs dirigeants incapables ou corrompus. Les raisons ? Une pauvreté et une insécurité persistantes ou grandissantes, la perception d’une corruption omniprésente, mais aussi le déferlement d’une vague mondiale de populisme à laquelle l’Afrique n’échappe pas. Ce populisme, en Europe ou aux États-Unis, se traduit par la stigmatisation de l’immigré comme profiteur, parasite et délinquant.

En Afrique, ce que l’on commence à appeler « l’afro-populisme » conduit au rejet massif de tout ce qui a une coloration occidentale, y compris le modèle démocratique. Même si je comprends et partage le désarroi, voire le désespoir, de nombre de mes compatriotes et de nombre d’Africains, je reste persuadé que cette voie du populisme est stérile. La seule solution offerte par les populistes, c’est le rejet de l’autre. On ne bâtit pas l’avenir sur ces sables mouvants. Le populisme est aussi irréaliste. On peut rejeter l’histoire commune de la France et de l’Afrique, rejeter son héritage inégalitaire, voire prédateur. On ne peut pas rejeter la géographie : l’Europe et l’Afrique seront pour toujours voisins.

Ma conviction est que ce n’est pas la démocratie qui est en cause. Ce qui l’est, c’est son efficacité dans la résolution de problèmes vitaux, une efficacité que la pression démographique rend d’une urgence absolue. En douze ans, depuis le début de mon emprisonnement, la population du Cameroun s’est accrue de l’équivalent des populations du Gabon et du Congo réunies. L’autre impératif, c’est l’adaptation du modèle démocratique à nos cultures. Nous avions des traditions démocratiques bien avant la colonisation.

Qu’en est-il de votre avenir à vous ?

Je crois pouvoir encore aider mon pays. J’ai pour cela la volonté, les idées et l’expérience. Toutefois, ma santé et ma survie sont entièrement soumises à l’arbitraire du président de la République, Paul Biya. Mais pour ce qui est de mon engagement futur au service de mon pays, il reste aux mains de la Providence. Ma génération semble avoir échoué dans son rêve de construire un Cameroun nouveau. Une mission plus impérieuse nous appelle. Elle consiste à empêcher que le Cameroun ne s’autodétruise irréversiblement.

Georges Dougueli

Publié le 23 avril 2024 (Jeune Afrique)

Sandrine Mballa

Sandrine Mballa